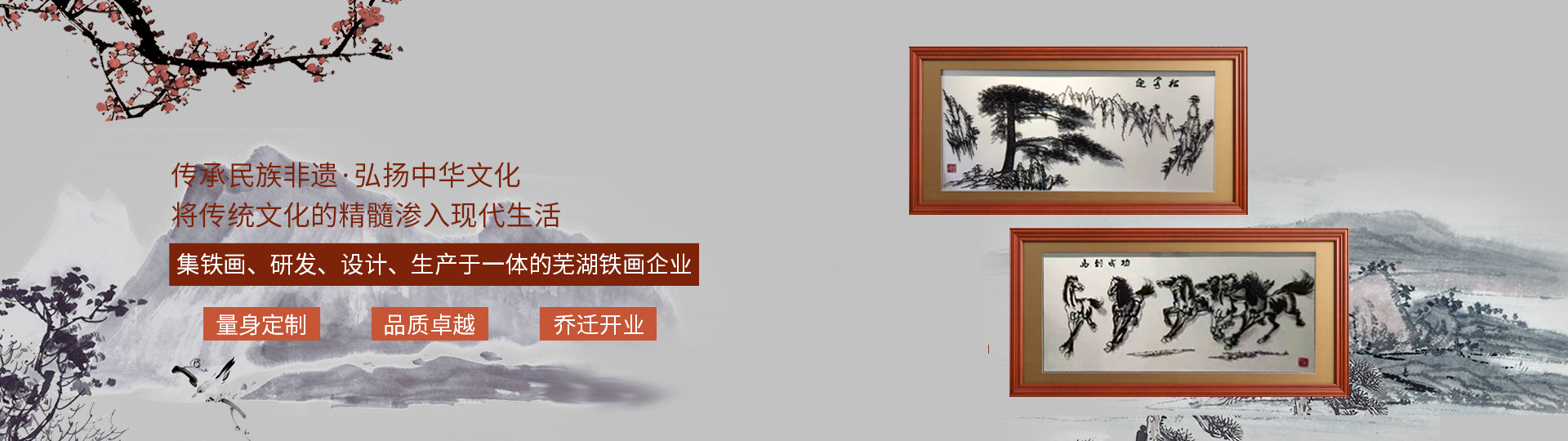

精品铁画

众所周知,芜湖铁画的辉煌是以与国画的结合为肇始的,直到今天,它多以国画为范本(铁画目前还未出现脱稿直接锻打之人),如郑板桥的竹、徐悲鸿的马、王石岑的迎客松等。随着社会的发展,国画变化日新月异,新文人画、当代水墨等词不断涌现。新事物的出现,必定需要时间的检验。安徽工程大学艺术学院院长黄凯教授于2017年6月在安徽师范大学美术学院给2016年度艺术基金“芜湖铁画艺术人才培养项目”学员授课时,曾言:“芜湖铁画应该分为三类,其一是艺术品;其二是中层可接受的工艺品;其三是大众消耗品。”

按如此分类法,铁画的画稿也须分为三种,与之对应。铁画艺人因其文化水平较低,缺乏美术基础,无法独立创作画稿,而目前多数创作画稿之人又不懂铁画,两者存在一定的隔阂。能作为铁画底稿的作品要多以写意线形造型(写意为主),泼墨或者工笔勾线并不适合转换为铁画。芜湖铁画艺人们一方面苦于好画稿的匮乏,另一方面又因生活压力所迫,他们不敢随意尝试新的画稿。因为新作是否有市场,能否在短时间带来经济效益,还须经过市场的检验。新画稿随之而来的是新技艺的产生,有部分艺人不愿意花时间研发新的技艺,与其尝试新技艺,不如多做几件“产品”,这样才有基本的收入。如此一来,必定会出现有“铁”无“艺”、有“艺”无“铁”的现象,更不易适应新的消费群体的审美与需求。

继承技艺,创新形式,再回归传承本身,才能稳稳扛起非遗文化的每一面大旗。不断取其精华,去其糟粕,打磨锻造是适应这个瞬息万变的时代好的对策。利用新手段和新材料把中国传承了几千年的传统文化艺术加以传承和利用,不断满足现代审美的需求,使芜湖铁画向个性化、多样化的方向发展。以地方文化特色打造的城市名片,影响地域的,带动城市发展。同时,以本民族传统文化特性提升人们对中华民族的文化自信,不断增强民族的创造力、凝聚力。

重要的一环便是人才的培养,还有企业制度的不断完善。

让铁画艺术成为年轻人的兴趣爱好,在爱好的基础上不断学习,将大国工匠精神传承下去,促进铁画行业向越来越好的方向发展。

地址:安徽省芜湖市镜湖区中兴花园门面14#楼01房

地址:安徽省芜湖市镜湖区中兴花园门面14#楼01房  统一服务热线:13956154098

统一服务热线:13956154098 E-Mail:654025251@qq.com 备案号:

E-Mail:654025251@qq.com 备案号: 关于我们

关于我们 产品中心

产品中心 新闻资讯

新闻资讯 关注我们

关注我们